Voici les premières lignes de mon livre Le nouveau paradigme de non-violence :

Est-il possible de contrecarrer efficacement la violence par d’autres moyens que la violence ? Comment peut-on exercer le « droit » de légitime défense, sans être entraîné par les redoutables pièges d’une confrontation conflictuelle, sans se faire complice de la violence de l’agresseur ? Cette question se pose-t-elle différemment aux individus dans leurs relations interpersonnelles qu’aux sociétés humaines dans leurs relations internationales ?

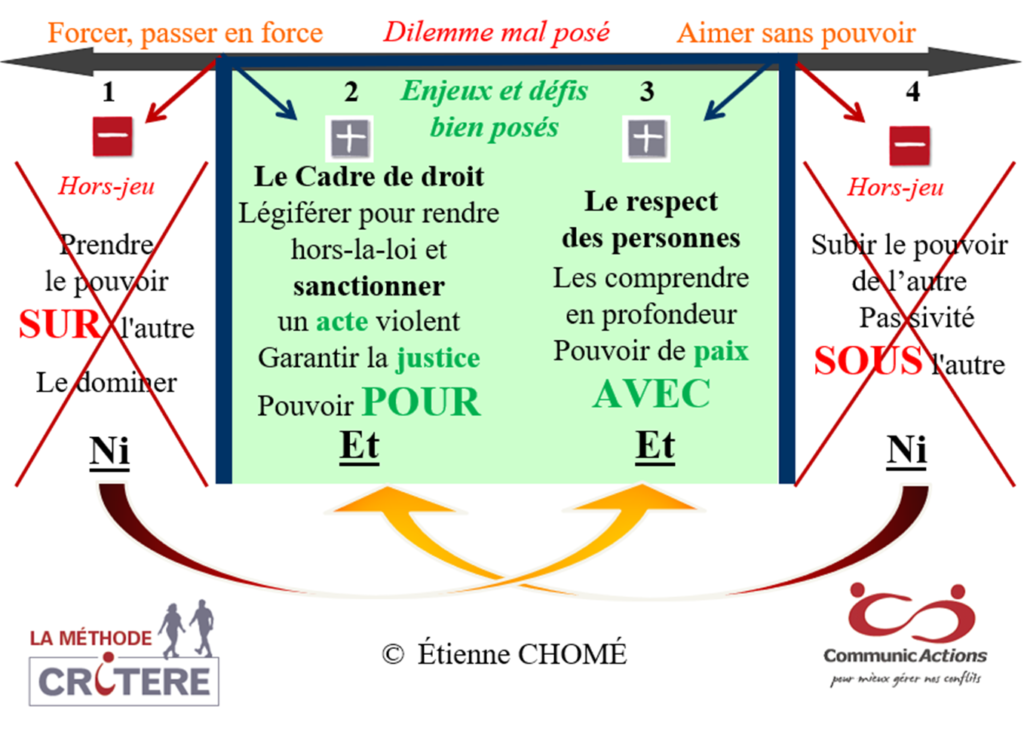

Assurément, prendre ses responsabilités au cœur de ce monde violent, c’est assumer une part de combat qui exige de la force. L’amour sans pouvoir est impuissance. L’autorité sans sanction est laisser-faire. La passivité est le pire des scénarios conflictuels, l’impunité le terreau des pires abus de pouvoir. Aimer quelqu’un, ce n’est pas le laisser faire du mal. Cependant, à l’autre bout, combien de colères et de guerres « saintes » sont gangrenées par le mal qu’elles prétendent combattre ? Où passe la ligne de démarcation entre le pouvoir de domination, germe de la violence destructrice, et les forces légitimes, fondées sur le droit, respectueuses des personnes et à même de construire la justice dans l’amour ?

« Violence » et « non-violence » sont deux concepts opératoires qui cristallisent un changement de paradigme. L’intérêt du terme « violence » est de faire reculer la ligne du « moindre mal » toléré. À la fin du XXe siècle, « violence » est devenu un concept opératoire, servant au sein d’un groupe humain à stigmatiser pour mieux ostraciser les pratiques qui ont perdu en honorabilité, légitimité et nécessité. Par exemple, aux « pays des droits de l’homme », il était toléré – il n’y a pas si longtemps – que, pour juguler l’indiscipline de son enfant, un parent use du martinet ou l’enferme dans la cave sans lumière pendant toute une nuit. Ces pratiques ayant franchi le seuil de l’inacceptable, aujourd’hui, au nom des droits de l’enfant, des pays disent non aux châtiments corporels comme moyen éducatif. L’intérêt du concept opératoire est de mobiliser le groupe : le comportement qui choque dorénavant les consciences parce qu’il est devenu humainement indigne, ne sera mis au ban de la société qu’à travers des changements de mentalités et une longue maturation sur les plans moral, culturel et psychologique, puis politique, par une législation qui met hors-la-loi l’acte qualifié de « violent », puis juridique, par l’application de la loi assortie de sanctions qui mettent effectivement chaque membre du groupe devant ses responsabilités.

Un éducateur qui frappe un enfant est aujourd’hui désapprouvé et sanctionné, aussi droite que soit son intention, aussi juste que soit sa cause. En fait, son coup est l’expression d’une tragique impuissance : s’il est suffisamment formé à la gestion des conflits, il trouvera d’autres ressources que la violence physique, pour exercer une autorité ferme et obtenir le respect effectif des règles. L’intérêt du principe de non-violence est d’officialiser une limite claire et précise pour tous : « Quelles que soient la fin poursuivie et les circonstances atténuantes, la violence physique à l’égard d’un enfant est une erreur et une errance contreproductive. Elle est injustifiable, elle est interdite. » Une fois que le moyen est reconnu comme intrinsèquement mauvais, les alternatives dites « non-violentes » qui existent bel et bien s’imposent. Le « non » de « non-violence » a valeur de STOP à la violence. C’est bien plus qu’une négation, c’est un « non » de rupture et de combat, un « non » mobilisateur dans le refus de la fatalité de la violence. Cette dynamique est ainsi d’une grande fécondité pratique pour faire reculer des coutumes qui avaient été tolérées jusque-là, à titre de moindre mal. Cette dynamique marque aussi les relations internationales, même si elle y est moins facilement appréhendable : les violences des États, liées à leur sacrosainte souveraineté et raison d’État, reculent à mesure que les groupes humains parviennent à leur retirer leurs diverses formes d’honneur, de justifications idéologiques et de nécessité incontournable. Y a-t-il encore des guerres justes ? En tous les cas, les consciences saisissent toujours mieux le rôle du mensonge et de la propagande dans les guerres justifiées !

L’hypothèse au départ de cet essai est que cette capacité des hommes à progressivement mettre hors-la-loi la violence donne lieu à un nouveau paradigme de pensée, qui se ramasse en une formule : le défi de notre temps est d’apprendre comment exercer la force sans la violence. Dans la compréhension de ce nouveau paradigme, le philosophe militant Jean-Marie Muller, né en 1939, trace en premier de cordée francophone : « Le non que la non-violence oppose à la violence est un non de résistance. La non-violence est certes abstention, mais cette abstention exige elle-même l’action. […] Il s’agit, à partir de la réalité des violences que nous avons l’habitude de considérer comme nécessaires et légitimes, de créer une dynamique qui vise à les limiter, les réduire et, pour autant que faire se peut, à les supprimer. Il existe une réaction en chaîne des violences économiques, sociales, politiques et policières qu’il est impossible d’interrompre dès lors qu’à un moment ou un autre de ce processus, la violence se trouve légitimée. Pour rompre la logique de la violence, il faut créer une dynamique politique qui inverse le processus du développement violent des conflits. C’est cette dynamique que la philosophie politique de la non-violence nous invite à mettre en œuvre. »

Ci-dessous le cadre conceptuel que j’ai inventé pour baliser le chemin : quitter la ligne horizontale du dilemme mal posé pour poser une double verticale : où passent les lignes démarquant d’une part violence (colonne 1) et passivité, son complice (colonne 4) et d’autre part forces non-violentes du droit (colonne 2) et de l’amour (colonne 3) ? Puis comment augmenter les colonnes 2 et 3, en vidant toujours plus les 1 et 4 ?